Democratización de la animación: generación Pixar

Pilar Yébenes

Titular de Animación Audiovisual en la Universidad Europea de Madrid. Autora de varios libros como Cine de animación en España (2002), Cruz Delgado, una historia de animación en España (2005)

El cine es una industria cultural que aporta los más sorprendentes avances tecnológicos. El propio nacimiento del cinematógrafo de los Lumiére lo fue. En el cine de animación, con sus diferentes técnicas, la espectacularidad se multiplica por la misma definición de otorgarle movimiento a algo inerte, como si se tratase de un auténtico capricho del diablo, algo que tuvo que entender a la perfección el Meliés Mago, que por azar y mucha intuición, se convirtió en el rey del trucaje, favoreciendo en alta medida a la animación.

El avance de la tecnología en el campo de la imagen animada ha sido y está siendo tan grandilocuente como el cine de imagen real. Y hablamos de espectacularidad porque es lo que se intenta provocar con la animación generada por ordenador, aunque veremos que ello no es condición sine quanon para que una obra realizada por ordenador posea el calificativo de espectacular. La espectacularidad procede de otros ámbitos, aunque en ocasiones el ordenador ayude a incrementar un tanto las posibilidades para inducir esos grados de admiración. Nunca narrativa y técnica estuvieron tan a favor de un arte, de una industria, de un sistema como es la animación, cuando se empezaba a proyectar en imagen por ordenador, cuando la animación y lo digital conjuntamente eran términos propios del petit comité.

Durante mucho tiempo y en cualquier foro relacionado con la animación se ha hablado de las posibilidades del ordenador como aporte e instrumento de calidad en cualquier obra que hace uso de las técnicas animadas y del fin de ésta en el espectro tradicional. La guerra dialéctica y desatinada en algunas ocasiones entre la elección de la animación tradicional o por ordenador, sólo nos lleva al histórico recordatorio del propio Chaplin que no aceptaba un avance tan pernicioso como el sonido. En este caso, no tiene ningún sentido la elección entre una u otra. Si no hubiera existido la animación tradicional, el ordenador no hubiera irrumpido generando una nueva narrativa. Así de sencillo y popular. Viene a ser prácticamente una vuelta al periodo mudo cinematográfico: casi con toda seguridad, el número de seguidores en este aspecto hoy en día no alcanzaría el nivel de un gran titular del Variety, aunque la experimentación siga estando vigente como referente pop cultural mundial y como signo de extravagancia y divinidad artística en algunos individuos.

Podemos volver a elaborar imágenes de animación sin utilizar la tecnología, donde la truca manda y el pincel se empapa en témpera, y podemos continuar en la línea del avance, estudiando y creando nuevas generaciones de gatchets digitales, ¿tiene sentido renunciar al avance tecnológico? Costes más bajos, software especializado o procesos simplificados parecen ventajas difíciles de superar. Tras plantear esta cuestión, se nos abre una nueva incógnita: ¿es posible una marcha atrás? Posiblemente no

Esta disquisición nos llevaría horas de discusión por delante y cada lector tendría un punto de vista diferente, así que centrarnos en algo menos abstracto e indefinido que una posibilidad, la narrativa, puede resultar más interesante e incluso puede aportarnos las pautas suficientes para posicionarnos en un lugar u otro. Nuestra hipótesis, por lo tanto, puede ser un planteamiento de lo más voluble, pero no por ello incorrecto. Ese será nuestro primer objeto de estudio.

Sigamos hablando del cine de animación como industria. No existe conglomerado o expresión cultural que varíe diariamente tanto y que se transforme a la velocidad del pensamiento como las tecnologías de la comunicación y la información, desde Internet al videojuego. Es precisamente esta última la que ha logrado arrebatar con violencia temporal – dato sobre el que todavía muchos discrepan a pesar de las estadísticas – el primer puesto del ranking a la industria cinematográfica, después de encabezarlo durante un siglo. Ahora es cuando el cine entenderá lo que sintió una de sus fuentes de inspiración: el teatro, la escena. Pero esto no es más que sentimentalismo y el digital no atiende a estas razones, sí a otras menos afectivas de las que el propio Adorno o Horkheimer o incluso el visionario Benjamín quedarían estupefactos a la par que sobrecogidos.

Nuestro segundo objeto de estudio que fundamentará las siguientes páginas pretende analizar los componentes de la llamada revolución digital animada, el 3D en el cine de animación como industria cultural destinada al ocio y al negocio. Un servicio cultural que produce, reproduce y se difunde atendiendo a criterios comerciales que utiliza estrategias de carácter económico por un lado y aplica estrategias estéticas actuales, cosmopolitas, por el otro, para que sus productos se transnacionalicen y se conviertan en los manipuladores de las últimas generaciones, de las que están por llegar. Y sin perder a las anteriores. Pixar cuenta ya con su propia marca, registro y cultura. Con su propia generación: la generación Pixar. Una generación sectaria que secuestra a sus acólitos de manera programada, creando un legado y un reclamo constante cada año que el estudio de animación desarrolla un nuevo largometraje en 3D y que, como industria cultural que despliega ocio y negocio, es un desfile de tecnología y revolución vanguardista en cada uno de sus recientes estrenos: si Ratatouille (Brad Bird, 2007) nos parece un primor, Wall-e (Andrew Stanton, 2008) conseguirá empobrecerla considerablemente. Sin más, ésta es la carrera hacia la revolución digital.

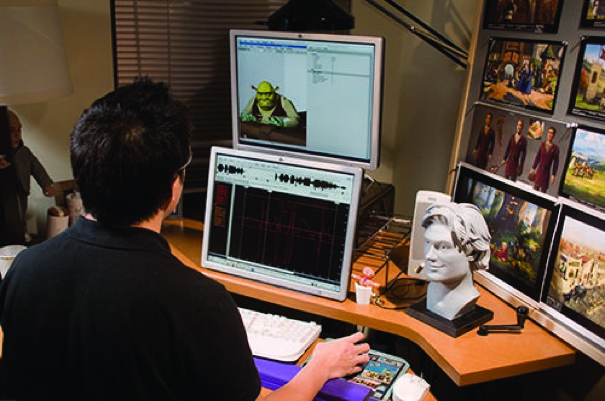

Reunión de trabajo de producción y guión para Ratatouille (Foto: Deborah Coleman / Pixar / Getty Images)

El guión en tiempos modernos

Restémosle ahora importancia a la técnica para involucrarnos en la determinación de la narrativa como primer objetivo de nuestro análisis. Pixar ha logrado ampliar el público tradicional de las películas de animación con el guión. Ahora es posible que se programen a las diez de la noche sesiones de largometrajes de animación, cuando hace una década era inviable en España. Nos ha abierto el target como lo hizo Disney, desde el guión, renovado las líneas narrativas y logrando llevarlas al público adulto. Hablar de Pixar en este sentido es atribuirle la autoría a John Lasseter (director ejecutivo creativo de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios). Pero como todo proceso, hasta llegar a Lasseter, la historia narrativa del dibujo animado moderno pasa por fases diferentes. En la factoría Disney, hasta que aterrizan Katzenberg y Eisner entrada la década de los noventa, seguían escribiéndose las historias dibujando el story y prescindiendo del guión escrito, privilegio que tan sólo sabía administrar el propio Walt Disney, cuyas historias extrapolaba directamente en dibujos para que su equipo las pudiera convertir en imágenes. La figura del guionista no se contemplaba como en la actualidad, donde ya existe en las grandes producciones un equipo de narrativos que configuran la historia en palabras, en diálogos. Katzenberg instituyó la época de películas de animación basadas en obras de Brodway, incorporando a Alan Menkes y Howard Ashman con sus composiciones en el tipo de narración: estructuras narrativas prestadas del musical. Éxitos imparables como La Bella y La Bestia (1991), La Sirenita (1989), culminaron con su actuación en El Rey león (1994). Pero el año 1995 iba a suponer un punto de inflexión narrativo y tecnológico para Lasseter, confirmando que el discípulo superaba al maestro. Toy Story se lanzaba al vacío, donde la moraleja cliché y universalizada de La Bella y la Bestia adquiría una doble vertiente. Nos encontrábamos con dos niveles de interpretación en el guión: una línea destinada a un público infantil, con dosis de acción, comedia y entretenimiento, y otra con un nivel de historia y un subtexto para el adulto, que desde Toy Story y hasta Ratatouille (Brad Bird, 2007), film cumbre del target-adultos, han cumplido su propósito a la perfección sin abandonar ninguno de ellos. Cada uno, adulto y niño, ven una película distinta en una mismo producto.

No todos pueden hacer magia, ya lo intuimos líneas arriba con el caso Meliés. A partir de 2001, Atlantis: El imperio perdido (2001), El planeta del tesoro (2002), Hermano Oso (2003) y Zafarrancho en el rancho (2004) ya no van a ser acogidas tan favorablemente. Los ojos del espectador en cuanto a lo narrativo se refiere, han sufrido un complemento directo de novedad, de ambición y de calidad en paralelo a títulos como Monstruos S.A (2001), Buscando a Nemo (2003), o Los Increíbles (2004).

Visiblemente se configura otra época: el modelo de musical se agota dejado en evidencia por Pixar, la narración se supera y el timonel de Katzenberg emprende nuevos rumbos a Dreamworks, donde el modelo de guión contrasta claramente con el establecido por Lasseter. Estudiemos los dos casos desde sus propios ejemplos eligiendo Buscando a Nemo (Anrew Stanton, 2003) por parte de Pixar, y Shrek (Vicky Jenson y Andrew Adamson, 2001 ) por Dreamworks.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xo2OlGw3rDY[/youtube]

Buscando a Nemo y la universalización del lenguaje animado

En los arrecifes del océano, un joven matrimonio-pez planea, feliz y embargado de emoción el futuro de sus pupilos, que se le plantea lleno de éxitos y alegrías. Rápidamente, esa felicidad se ve truncada por la muerte de la madre y de todas las anemas menos una, dejando su custodia absoluta en manos de Marlin, un pez payaso que en muchos momentos hace lance a su condición de pez-clown, pero sin pretenderlo.

Hasta aquí el prólogo de Buscando a Nemo (Andrew Stanton, 2003). En tan solo cuatro minutos de largometraje y antes de mostrarnos el título de la película (Finding Nemo), Pixar consigue que su espectador se emocione y lo que es más inquietante: no nos deja la opción de una marcha atrás, de dejar de ver la película. Nos obliga a meternos en su historia durante cien minutos y nos sumerge en un viaje iniciático en el que ya hemos pagado billete y debemos continuar…

Esta es una de las razones más evidentes por las que nace Pixar: fabricar historias en un ordenador y la consecuente renovación de guiones que se habían quedado un tanto anquilosados. Si no se hace un pormenorizado estudio del análisis de estos relatos, puede parecernos que las narraciones obsoletas a las que nos referimos no lo son tanto, teniendo en cuenta que han sido éxitos procedentes de la compañía Disney, de la que ya hemos hablado con el ejemplo de El Rey León. Sin embargo, esa renovación es justificable desde los títulos más tempranos donde se incorpora la computadora: Luxo Jr (John Lasseter, 1986) es el icono más representativo de ello.

Nos encontrarnos ante cuentos universales, un viaje del héroe básico con todos sus umbrales, perfectamente marcados, con una estructura clásica en tres actos puramente reconocibles. Podríamos decir, por lo tanto, que nos encontramos ante una historia más, anteriormente contada hasta la saciedad. Sin embargo, este relato tan tratado que afronta una narración vetusta, no está contado de un modo convencional. Viéndolo desde este punto de vista, la solución del guión reside en el modo, en la forma de cómo cuentas algo, aunque el tema se antoje repetitivo y contado ya en otros muchos proyectos.

Nos encontrarnos ante cuentos universales, un viaje del héroe básico con todos sus umbrales, perfectamente marcados, con una estructura clásica en tres actos puramente reconocibles. Podríamos decir, por lo tanto, que nos encontramos ante una historia más, anteriormente contada hasta la saciedad. Sin embargo, este relato tan tratado que afronta una narración vetusta, no está contado de un modo convencional. Viéndolo desde este punto de vista, la solución del guión reside en el modo, en la forma de cómo cuentas algo, aunque el tema se antoje repetitivo y contado ya en otros muchos proyectos.

Durante mucho tiempo y como herencia de propuestas de los grandes estudios Disney, Fleischer o Hanna y Barbera, la animación se concibe para un público infantil. Una realidad absoluta que no ha dejado prácticamente espacio a la visión madura, conformándonos con aportes mínimos como los que trazaba la mano de Ralph Bakshi (El gato caliente,1972) o las de Richard Williams (¿Quién engañó a Roger Rabbit?), Matt Groening (Los Simpsons) Satoshi Kon (Paprika, 2006) o Morgent Haler (Princesas, 2006) por poner ejemplos dispares en el tiempo, en las técnicas, en las estéticas, o incluso las cintas experimentales de valientes arriesgados como MacLaren, Alexeïeff y compañía.

Por herencia, rutina o necesidad, dentro de ese universo par niños y como referente base, las posibilidades de modificar los objetivos fueron primordiales para las empresas de animación que tenían que amortizar sus producciones y que concebían esta rama del cine como una profesión para subsistir, sin necesidad del pluriempleo como ocurrió en épocas difíciles por las que pasó la animación. Debían conseguir al público familiar.

Hablar gratuitamente del target familiar es peligroso, y esto tiene que ver mucho con el cambio narrativo de historias antiguas, con el antes y el después que marca Pixar-Disney. Algo tan rápido de decir y acuñar: “una película para toda la familia”, puede ser difícil y a veces imposible de realizar, incluso de llegar al público. Toda la familia incluye un descalabro de edades, desde la más temprana hasta la más prolongada. La intención de hacer y llegar a veces se queda exactamente en eso, en intención o reclamo publicitario para que los más pequeños acudan en masa con sus tutores o público maduro, en definitiva, quienes pagan el canon.

Pixar y Dreamworks consiguen que estas máximas no sean espejismos y que sea factible. Consiguen introducir tramas y subtramas para todos, que la historia guste a unos y a otros, y que la concepción habitual de arrastre del niño al padre a la sala gire tanto como las propias historias que nos cuentan las grandes todos los años. Una de las causas por las que ocurre esto es por el cómo se cuentan las historias, por la forma de narrar. Y he aquí cuando podemos justificar que la animación por ordenador ayuda al desarrollo de una buena historia, aspecto con el que abríamos este análisis. La espectacularidad de la que hablábamos se completa con esta herramienta tecnológica, siempre que sea correctamente utilizada. Imagen y narración se ponen al servicio de la animación.

Veamos a través de Buscando a Nemo cuándo narrativa e imagen se funden y ofrecen la espectacularidad citada. Leemos de los grandes autores que escriben sobre guión, Linda Seager o Antonio Escalonilla, que lo primero es tener una idea. Otros, también grandes, como Timote Albee, nos cuentan que en muchas ocasiones una gran película empieza de manera muy simple: con una idea. Parece que hemos escrito lo mismo dos veces. Pero no. La palabra simple crea la polémica. Podría parecer lo mismo, puesto que la base deriva en la idea, pero no hay frase más complicada y desesperante que ésta, ya que esta manera tan aparentemente simple de empezar una película, teniendo una idea, puede convertirse en el fracaso o estancamiento de la mayoría de los proyectos que se escriben para animación. Encontrar la idea y saber desarrollarla es lo que clasifica y diferencia a un guionista como profesional y a una persona que se hace llamar guionista y que tan solo escribe sin saber exactamente como hacerlo y sin pauta alguna.

Escribir una historia podemos escribirla todos, saber escribir una historia ya es algo más privilegiado y restringido. Por ello la fase de pre-producción y el departamento de guión de una producción son determinantes. Si hay un obstáculo en esta fase, por mínimo que sea, la continuidad de los consiguientes departamentos y funciones entra en peligro, quedando condicionados a los milagros y… normalmente en animación y en imagen real se conceden ya muy pocos.

¿Qué tiene de especial la idea de Buscando a Nemo? Nada. La idea es básica, clásica, manida: la búsqueda de un hijo-pez que se pierde. ¿Qué tiene de especial el guión de Buscando a Nemo? Todo. Tramas y subtramas, acciones y sentimientos, gags y tragedias, catástrofes irreparables: Coral muere en el minuto tres. El catalizador en el propio prólogo. La historia, desde la sencillez, comienza a complicarse. De los cien minutos de duración del largometraje, solamente han invertido tres de ellos y ya existe una muerte y un relevo, un sustituto que se convertirá en el protagonista de la hora y cuarenta de película, un héroe que dará pistoletazo de salida a su viaje.

La idea básica, la búsqueda de un hijo-pez que se pierde, se duplica y se desglosa en dos visiones: la visión del niño y del adulto. La dualidad va a más, por el propio entorno donde transcurre la acción. El mar. Marlin y Nemo, son como el propio océano, que da cosas buenas y cosas malas. La esperanza (Nemo) frente al miedo (Marlin), el pesimismo (Marlin) frente al optimismo (Nemo). En el tercer acto se observará el arco de transformación radical de los personajes, la esperanza será Marlin y el miedo se habrá metido en las branqueas de Nemo. Recordemos: un cine para toda la familia.

Por lo tanto, Pixar consigue aumentar favorablemente las posibilidades narrativas individualizando los sentimientos (las subtramas) de cada personaje y poniéndolos al servicio del resto de ellos y al servicio del espectador. Es decir, Marlin es un pez-padre, que tiene todo el derecho a sentir la vulnerabilidad del menor, pensar que los niños-pez son indefensos: este será el segundo enganche fuerte con la historia (el primero es la responsabilidad de cuidar a alguien y más cuando tu mujer-pez ha desaparecido de la pantalla en el minuto tres). Al fin y al cabo, un sentimiento que tiene todo padre, pez o no, normal y coherente, y que no es necesario que en este primer acto entienda el menor. Y no solo muestran los enganches más peliagudos, también indica algunos en los que el menor o no repara o rechaza, como la tensión sensual que se produce en el prólogo cuando Marlin le pregunta a Coral si recuerda como se conocieron.

Pixar nos multiplica los enganches sentimentales individualizados: que Nemo tenga una aleta rota induce a la protección, al sentido de defensa a ultranza, al extremismo, cuando física o mentalmente nuestro hijo-pez sufre una minusvalía o cualquier fallo menor que un padre-pez ve en su pupilo-pez.

El miedo le impide que pueda ser un buen padre-pez a ojos de su hijo-pez. De nuevo otra identificación para una parte del target que está viendo el largometraje.

Paralelamente, Nemo quiere llevar su vida de infante, de riesgos, de motivaciones. Y Pixar hace que la identificación sea familiar y diaria para la audiencia infantil, a la que deben motivar menos, porque el niño sabe adecuarse perfectamente sin estudios ni análisis previos a las situaciones que les narran a través de las imágenes animadas. No olvidemos que los complicados somos los adultos-peces no los niños-peces. Y los sentimientos individualizados de Nemo, del público infantil, los consigue a través de la imagen más que con la palabra, lo hace más críptico, más icónico.

El ordenador juega un papel determinante en estas acciones y sentimientos privados del menor y más exactamente en la faceta de la iluminación que se crea en el mismo, favoreciendo la motivación de Nemo como protagonista. A través de los contrastes lumínicos y de color, los cuales ofrecen unos fondos técnicamente perfectos, con el arrecife de coral como atrezzo y el pez raya como medio de transporte, se muestra el pre-viaje de Nemo, sus intereses, sus pasiones, que degenerarán en un auténtico viaje del héroe. La animación generada por ordenador muestra una profundidad de la naturaleza marina absoluta, que enriquece la imagen y fortalece el desarrollo de la historia. Las motivaciones continúan, alternando a los dos protagonistas como héroes. Nemo le dice a Marlin que le odia, momento en el que vuelve la tragedia y sus vidas se separan. Empieza el viaje iniciático, motivado por esta declaración, que tendrá que culminar demostrando que no puede ser odiado por su propio hijo.

Lo que se hace en Buscando a Nemo es mantener el equilibrio con la narración de dos historias paralelas y con dos héroes (uno para el target adulto y otro para el target niño), y alternándolas. Finalmente, en el tercer acto desarrollado en el acuario, se pasarán de un extremo a otro los caracteres para demostrar que la lucha por el amor y por la supervivencia no depende de las edad, sino del grado de querencia.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iSfiRAEWOwA[/youtube]

El metalenguaje en Shrek o el juego de la memoria colectiva

A pesar de que Dreamworks Animations SKG cuenta con un largo listado de largometrajes la mayoría expectantes en su momento en el campo de la animación, como El príncipe de Egipto oui Antz (1998), La ruta hacia el dorado (2000), Spirit (2002) o Madagascar (2005), es Shrek (2001) el largometraje insignia de un buque potente encabezado por Spielberg y Katzemberg.

El guión de esta boody movie está basado en el cuento infantil de William Steig. Es el típico cuento de hadas con comienzo universal, en el que el héroe, princesa y villano se reúnen en un tema principal que es la belleza como aceptación de nosotros mismos y una moraleja: no guiarnos por las apariencias. Shrek da la vuelta al concepto de belleza, revoluciona la pantalla con el descaro, con el atrevimiento, con la inmediatez del gag y el chiste del momento.

Si observamos con detalle el planteamiento narrativo, ha de ver un tanto con La bella y la bestia, donde coinciden en un inicio clásico basado en el cuento universal, es decir, la esencia última de narración de cuento abierto, con comienzo de Once upon a time… pero extremadamente variado en su final donde se dará inicio a la parodia (el protagonista se limpia el trasero con la hoja del cuento). Se hace una parodia de la narración clásica a la vez que desde el guión. Continuamente y durante toda la película, se caricatura al Disney clásico: en el minuto 4.35. se buscan personajes de cuentos de hadas… o lo que es lo mismo, se produce el detonante que es el nudo de acción que coincide con el arranque de la historia. Incluso más adelante, en el momento que Shrek y Burro llegan a palacio, se mofa y se hace una divertida critica a los parques de atracciones que esta compañía tiene, donde las colas para las atracciones son auténticos laberintos, con sus personajes, sus ambientes, atrezzos y música. El ritmo se rompe cuando el ogro sale del baño, sobre títulos de crédito. La música es uno de los elementos fundamentales en el largometraje, ya que el tema se asienta en canciones conocidas del momento, lo que por otra parte nos lleva a que con el paso de los años, en un visionado, siempre contemos con nuestro recuerdo de lo que entonces pegaba fuerte y era actualidad en ese momento.

El equipo de Dreamworks consigue una gran cabriola, haciendo que relacionemos un tema musical no creado para la película con los signos de referencia del largometraje animado. Inevitablemente, el All Star de Smath Mouth irá siempre asociado a la banda sonora de la película, lo que se convierte en importante reclamo para varios públicos en uno: el infantil (6 años), el preadolescente (12 años) y el espectro de jóvenes adultos (20-40 en adelante). A esto se le llama matar dos pájaros de un tiro.

Y es que Shrek es valiente. Osada. Rompe el comienzo universal de apertura de largometraje con prólogo estructuralmente narrado, y lo hace innovando, haciendo uso de secuencias de escenas, las cuales normalmente se introducen en animación una vez transcurrida la historia. Éstas constituyen el 90% del tema musical. En esta secuencia de escenas el protagonista se ducha, se lava los dientes, se retoza en el lodo… pero con música. Si esta no estuviera cambiaría la idea narrativa. Por ello, es posible incluirla como tema del propio film.

En este largometraje se juega en todo momento con la memoria del espectador, con un metalenguaje. Se hace uso de la memoria colectiva. Una de las secuencias que justifican esta idea, se basa en un programa de televisión en el que la propia galería de personajes Disney va a servir para que el Principe Farqaad elija a su princesa entre Blancanieves y Cenicienta dos iconos ecuménicos, y Fiona, una propia creación Dreamworks. Se busca el gag y la provocación de la sonrisa con los cameos de personajes de otras películas del cine universal, como Matrix o El padrino. Buscando a Nemo no introduce más que una línea narrativa en un sentido universal clásico pero con grandes dosis de originalidad, sin salir de su propio estado de creación original. Por lo tanto, nos puede parecer que la historia nos la están contando por primera vez, pero ya la hemos visto. Al igual que Blancanieves y los siete enanitos (1939), simplemente se adapta al momento y al tiempo en que se produce la película. Quizás por esta razón, Shrek es una película que resistirá peor el paso del tiempo, debido a la teoría del recuerdo.

Llegando al final de nuestro breve análisis narrativo observamos cómo la resolución de la historia de Shrek difiere a la de Buscando a Nemo. Si para Pixar la resolución de la historia es clave, es sentimiento, es la búsqueda de un objetivo, o lo que es igual, la búsqueda de Nemo, la búsqueda del Mito, del honor, en Shrek no importa tanto la búsqueda, es más banal. No se le otorga la misma importancia porque no hay tanto dramatismo. Durante todo el film se han infravalorado los valores, da igual lo que se busque, una manzana o una princesa, una pizza o una amistad eterna. No emociona tanto. La construcción es una excusa para buscar el tono.

Las búsquedas son diferentes: mientras el ogro verde anhela su pantano, los peces pretenden no perder su vida. Al final de la película el arco de transformación será diferente, pero mientras esta transcurre Shrek es igual de malo que el malvado príncipe, aunque luego cambie y se transforme en el héroe de nuestra historia y los valores resurjan casi de la nada. En el caso de Nemo y Merlin, los dos tienen valores de cada uno.

Pero antes de llegar al The End, ya sea en Pixar o Dreamworks, sigue existiendo una moraleja que todas las películas de animación llevan.

Bryn Imagire y Pete Docter discuten sobre la formación de rocas durante la producción de Up (Foto: Deborah Coleman / Pixar / Getty Images)

La animación como ocio-negocio

La importancia por aumentar en cantidad y calidad las actividades culturales insertadas en el amplio espectro del ocio se vuelve cada vez mayor. En uno de los sentidos, por la propia integración de un país necesaria para el desarrollo global de las sociedades y para la formación del proceso intercultural que aporta un beneficio social, y que a su vez favorece la consolidación del patrimonio artístico, histórico y arqueológico de una nación que en su momento insistía y promulgaba ligeramente el Tratado de Roma.

Si dejamos a un lado el debate de la cultura estudiada desde el punto de vista beneficioso para la sociedad, amén de un marco europeo, es atractivo descubrir las posibilidades que ofrece una industria cultural como es el cine de animación desde la innovación tecnológica en la era digital. Buceemos por el periplo que marca la persona que se preocupa por la rama del beneficio, es decir, el creador y generador económico que hace que el cine de animación pueda formar parte de una industria y un proceso cultural digital de masas, integrándose y multiplicándose, a pesar de lo que muchos apocalípticos manifiestan desde hace décadas.

No podemos separar el cine de animación como aporte de beneficio social y desarrollo de sociedades industriales de nuestros otros dos objetos de estudio: la generación de tecnología y de beneficio. Es evidente. La propia definición de Industria Cultural (IC) -una de las tantas propuestas- que se instituyó en Montreal en 1980 alega que: … existe una Industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico.

El receptor-espectador va a ser quien abra las puertas a la propia innovación tecnológica que planteamos y de la que no podemos despegarnos. El porqué se encuentra en que la digitalización de la imagen animada se ha transnacionalizado en la propia definición de ocio, y la oferta y demanda de dicha actividad cultural popular no contempla otras opciones a nivel de comunidad y colectivo. El espectador ya no filtra de la misma manera una animación exclusivamente fabricada bajo parámetros tradicionales -que pueden constituir verdaderas referencias artísticas- que una reciente imagen animada en 3D. El arte es gozo en cualquiera de sus eras vividas, la analógica o la digital… o las que están por venir. El que nos hayamos habituado a ello o el proceso de enseñanza cultural de la imagen digital animada, a grandes rasgos, ha sido llevada a cabo por Pixar, como acabamos de ver y que consigue acostumbrar a nuestros sentidos a la profundidad, a las texturas… al guión digital. Ya hay historias que solo son posibles concebirlas en animación digital, pero por el simple aspecto cultural. Todo ello no significa que perdamos y separemos el proceso tradicional de la imagen animada en el desarrollo de animación digital.

Pongamos el ejemplo de actores profesionales que ayudan a la confección de la animación digital, haciendo que los animadores entiendan el proceso de actuar, la actuación, el acting, y lo apliquen a los movimientos reales de los personajes animados. Por ello, desde estas páginas se insiste en el proceso de animación digital como un todo en el que se incluye las herencias tradicionales que no deben dejar de ser utilizadas. Si Pixar nos ha democratizado en la era digital, el propio Disney consiguió democratizar, bajo la industria cultural del cine de animación, a un planeta entero, vehiculizando su imagen generada en EEUU y convirtiéndose en símbolo de ocio y negocio a nivel mundial.

Podemos ahora atrevernos a hablar de Pixar como industria cultural si atendemos a la definición de Enrique Bustamante: toda una serie de creaciones simbólicas que multiplicadas en numerosas copias en soportes materiales o inmateriales, van al encuentro de sus receptores (Bustamante, 2004). No solamente ha sido generadora de tecnología y de beneficio, sino que rompe los prejuicios y consigue acercar a las mismas pantallas a los consumidores inmigrantes, a las clases medias, urbanas, emergentes, etc., a todo tipo de target y todo siendo la animación un componente integrante de la cultura popular, como lo es el comic o cualquier tipo de software.

La animación de esta compañía rompe con el modelo de cultura de élite, con la oligarquía comunitaria, y se convierte en transgresora absoluta de una nueva y única mirada para todos. Pero, sin duda, estamos ante un nuevo escenario: un atrezzo prácticamente sin estrenar que se encuentra inmerso en el proceso de modernización de la imagen y en el que hay también nuevas condiciones de mercado. Estas condiciones son arriesgadas a la par que ventajosas, como en el resto de actividades culturales que forman parte del entramado de la revolución digital como puede ser el videojuego.

Veamos cuáles son esas condiciones favorables en la digitalización animada. Cierto es que cuanto más se consume más se demanda. Pixar sitúa sus largometrajes entre los más vistos y por eso, desde el año 2006, después del éxito de Cars, la frecuencia de estrenos pasa de ser bianual a anual. La demanda de este tipo de bien cultural incrementa el prestigio social, pero también hay una agilización del proceso productivo animado, que no siempre es reconocido frente al cine de imagen real. Muchas veces, se reconoce el esfuerzo titánico de filmar superproducciones que han llevado dos años de rodaje, frente a pequeñas producciones en metraje de animación que han tardado el mismo tiempo de filmación. El desconociendo absoluto del consumidor lleva a no reconocer este esfuerzo

Pero volviendo al eje de nuestro escrito, producir en el nuevo escenario digital conlleva rapidez y abaratamiento de costes según la escala de producción, y en el caso de Pixar se produce una auténtica generación de plusvalías con la distribución internacional, ya que con sus productos posiblemente cubren los costos de producción en el mercado de consumo interno.

La democratización de la animación digital conoce diferentes tipos de economía. Es justo decir que todos podemos realizar animación digital de calidad para ser vista en cualquier país. Sin embargo, ese “poder hacer” está condicionado por diferentes factores que varios países, aun contando con una imagen potente cual si fuera procedente de la factoría Pixar, no comparten con EEUU: la distribución. El negocio audiovisual es un negocio controlado a nivel mundial por las grandes cadenas de distribución de cine y televisión americanas.

La animación digital ha sido responsable de los cambios más importantes no sólo sufridos por el mundo de la animación, sino por el cine, y quién sabe si no nos llevará a una nueva redefinición del mismo en los próximos años.

Avez-vous aimé cet article ?

Abonnez-vous à notre BULLETIN et vous ne manquerez de rien.